1937年7月7日,日军侵略者悍然发动全面侵华战争,被日军视为“抗日基地”的南开大学受到了野蛮轰炸,瑰丽校园夷为瓦砾。面对中华民族的深重灾难,南开师生一面坚持教书育人,弦歌不辍,为抗日救国培育和储备人才;一面坚持学术研究,以自身学术之长,实现报国之志。在抗日救亡的战场上,南开大学师生一面走出学校,宣传抗日,唤醒民众;同时有众多南开学子投笔从戎,毅然奔赴抗日前线,在战场上与日本侵略者拼死搏斗,乃至为国捐躯。南开大学师生以民族大义为重,坚持爱国主义立场,谱写了可歌可泣的壮丽诗篇,成为全民族抗战的鲜活一页。2020年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年,重温抗战时期学校的历史,向所有不屈抗日的南开师生致敬!

日寇毁校

南开大学自1919年成立,至1937年已发展成独具特色的高等学府,其教育成就得到海内外广泛认可。全面抗战爆发前,南开大学设有文、理、商3个学院,另有南开经济研究所及南开应用化学研究所,均闻名全国。南开大学以优越的学术环境、严谨的科学训练方针以及务实的精神而名驰南北,为国家和民族培养了一批优秀人才,周恩来、陈省身、吴大猷等杰出代表。上世纪三十年代,南开大学被国民政府教育部评价为“私立学校之中成绩卓著者”。

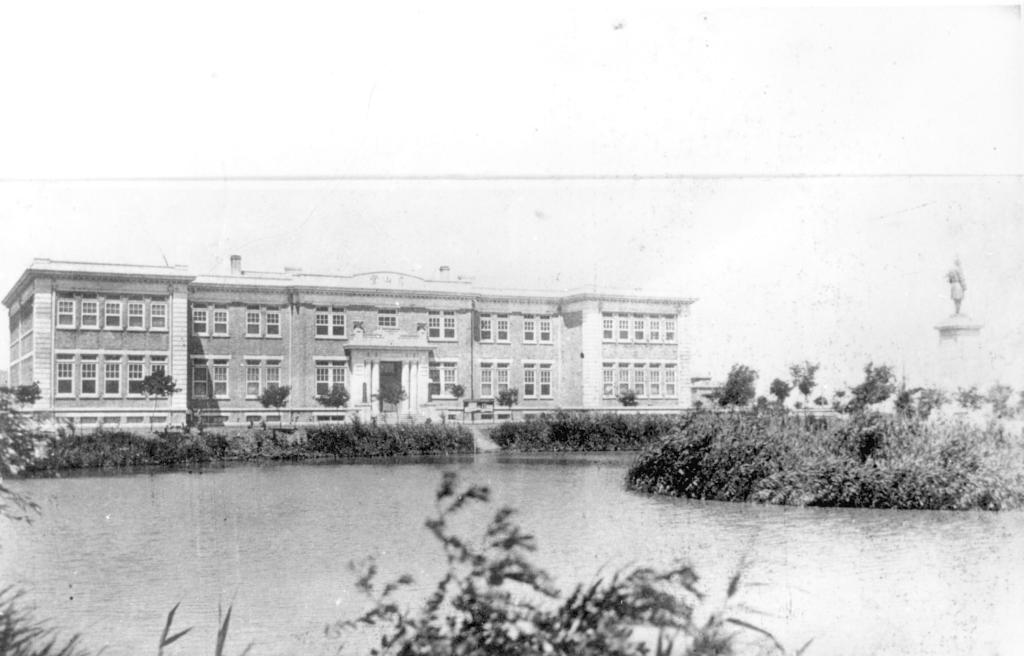

图1 20世纪二三十年代的南开大学校园

图2 南开大学校园北部全景

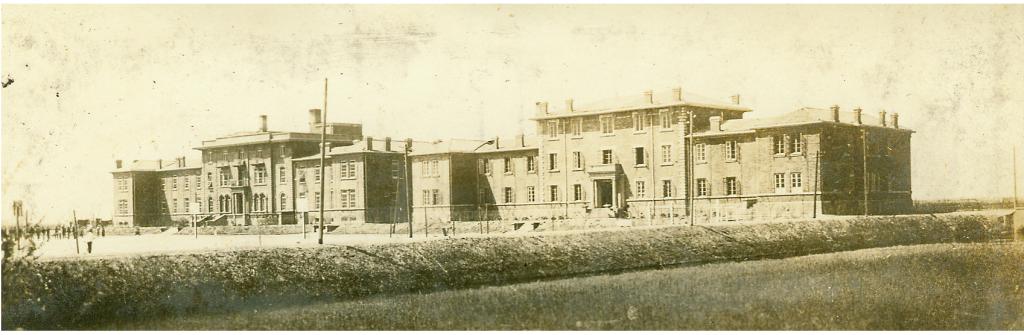

图3 南开大学校园南部全景

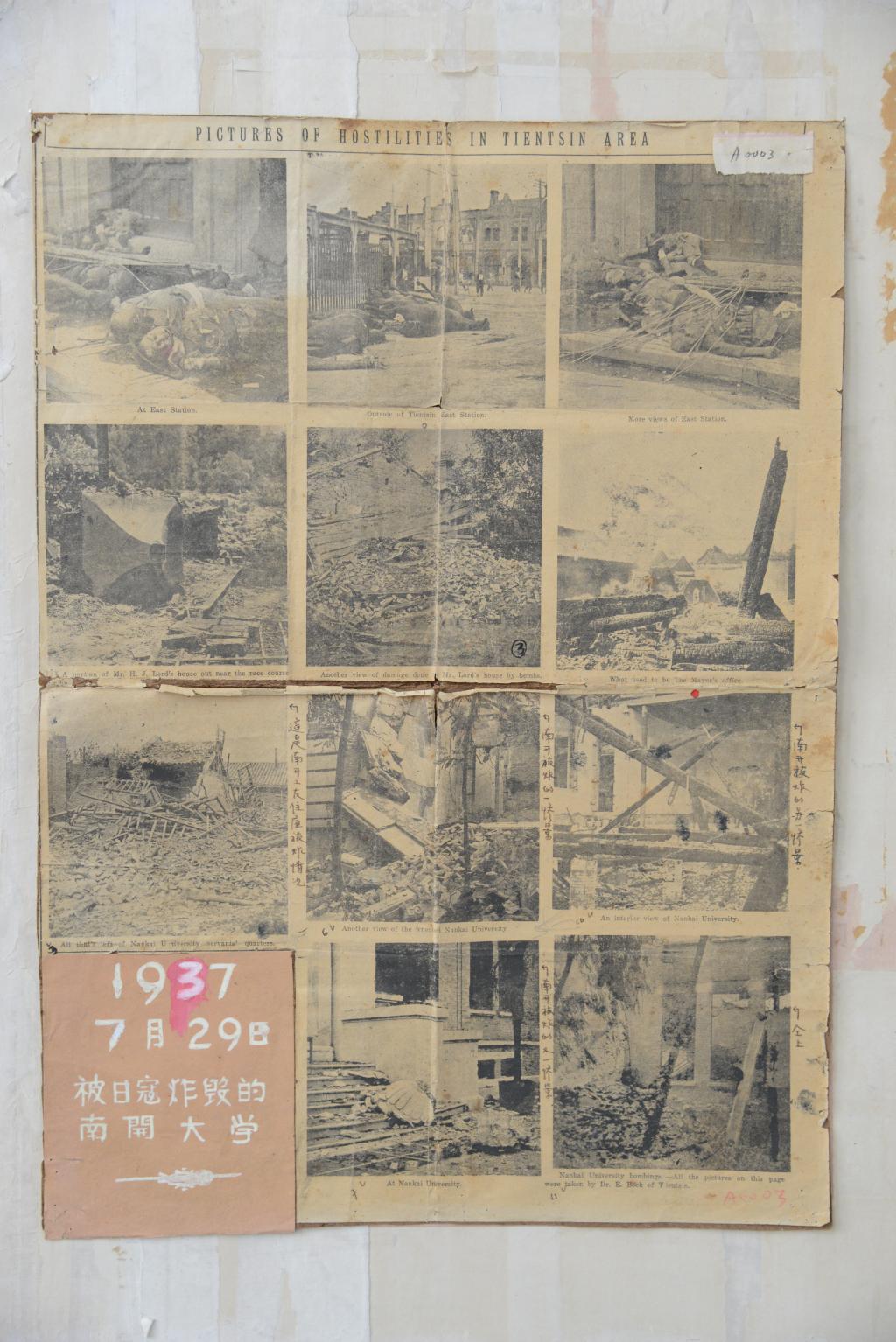

“七七事变”后,侵华日军在军事进攻的同时,有计划、有目的地毁灭、劫掠中国的教育机构。南开大学成为第一所被日寇化为焦土的中国高等学府,也是侵略者在中外记者会上公开宣布要彻底炸毁的教育机构。

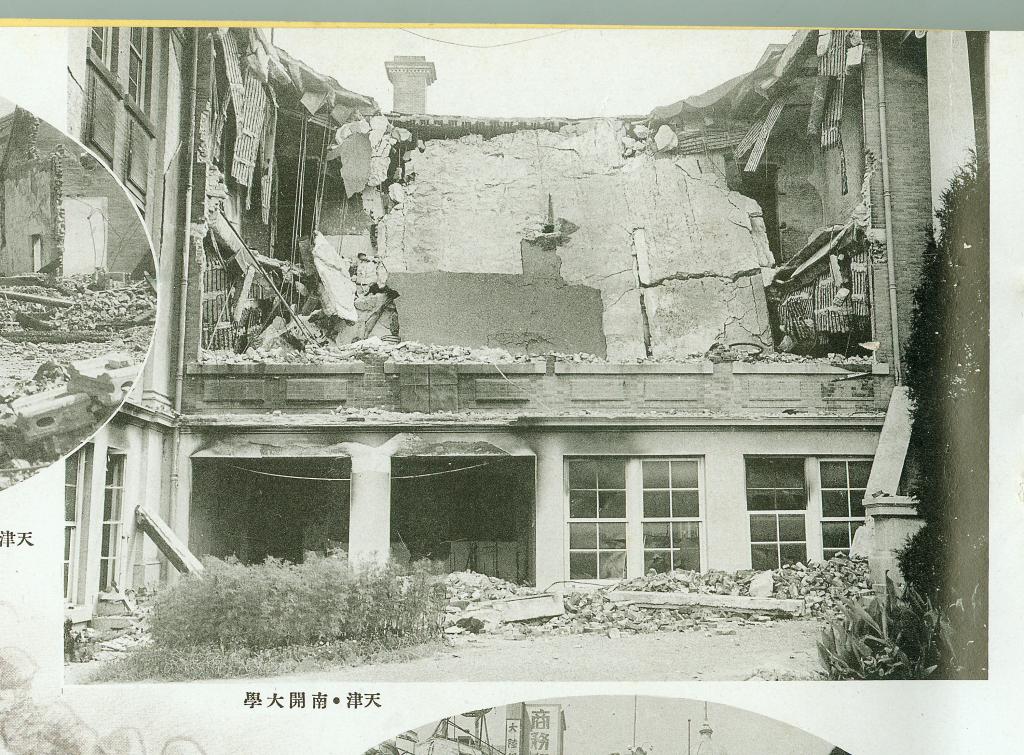

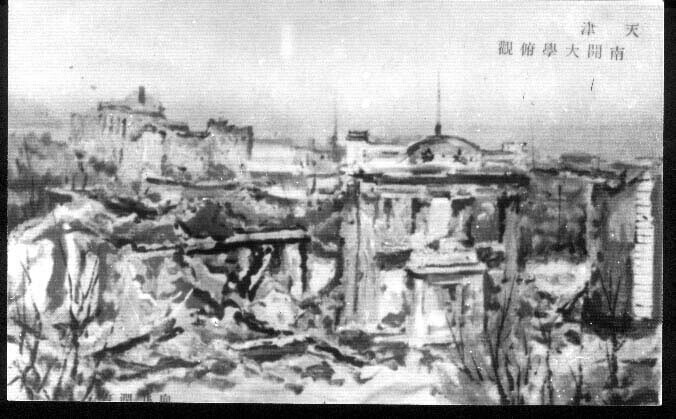

1937年7月29日,日军十数架飞机对南开大学等地进行狂轰滥炸,整个劫难由7月29日晨持续到30日下午。“大学部的秀山堂、木斋图书馆、芝琴楼女生宿舍、单身教授的宿舍楼和大部平房,均被夷为平地。中学部的西楼、南楼和小学部的教室楼,也化为一片废墟。大学部有大钟寺赠送的一口大钟,重在万一千斤,钟面携有金刚经,是罕见的一件历史文物,也被日军拉走。”轰炸之余,数辆日军军车满载汽油开进学校,到处纵火焚烧,使号称天津风景区的南开大学成一片瓦烁。

图4 秀山堂

图5 被日军炸毁的秀山堂

图6 木斋图书馆

图7 被日军炸毁的木斋图书馆

图8 思源堂

图9 被日军轰炸后的思源堂

图10 20世纪30年代南开大学男生宿舍

图11 被日军炸为废墟的男生宿舍

图12 日军随军画家向井润吉1937年所绘日军炸毁后的南开大学

图13 E.鲍克博士拍摄的日寇炸毁南开大学的情景

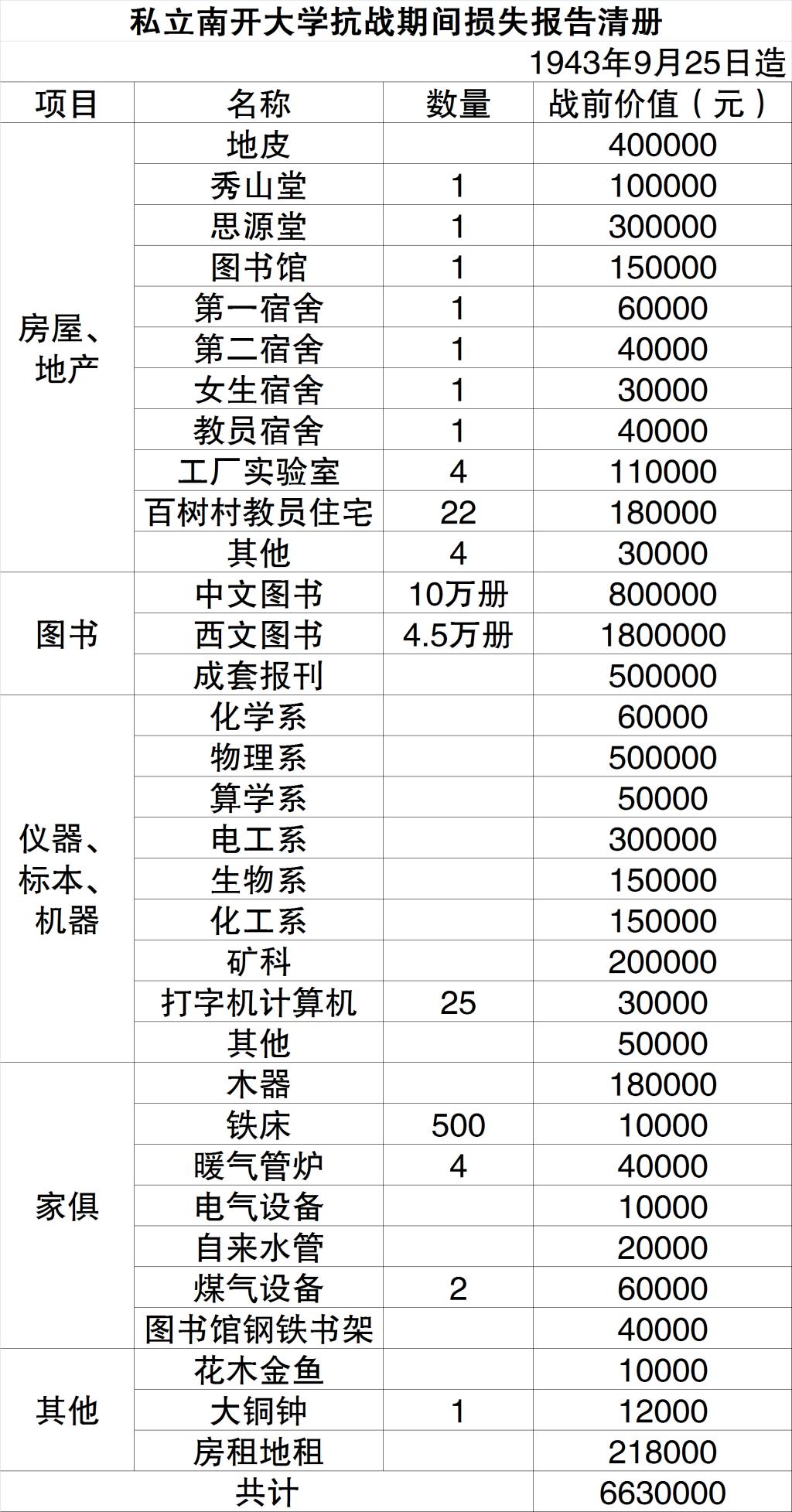

南开校园被毁,损失惨重。据初步统计,南开大学被毁损的教学楼、图书馆及师生住宅共37栋,中文图书10万册、西文图书4万5千册或毁于一旦,或被日本侵略军劫掠而去,各种仪器、标本以及其他固定财产几乎损失殆尽。这些损失加在一起,按照战前价值共计法币663万元。南开大学成为中国全面抗战以来“第一个罹难惨重的教育机构,是日本侵略者有计划地毁灭中国高等学府的创例。”

图14 私立南开大学抗战期间损失报告清册(1943年9月25日造)

日军为何如此痛恨南开大学?诞生于五四运动中的南开大学有着光荣的爱国传统,这一光荣传统在抗日战争时期继续发扬光大。早在1928年,南开大学校长张伯苓专程去东北考察,他强烈地洞察到日本的狼子野心,迅速在南开大学部成立了东北问题研究会,集中调查日本侵略东北情形,搜集日本侵略中国的铁证,不断推出研究成果。九一八事变后南开师生组织了国难急救会,以实际行动支持长城抗战,慰劳前方将士。一二九运动中,南开学子积极参加反日爱国大游行。这些举措使日本人非常嫉视,称“南开为排日根据地”。爱国抗日的南开大学被日寇视为眼中钉、肉中刺,南开大学因爱国传统而罹难。

图15 东北研究会在黑龙江进行社会调查

图16 南开大学东北研究会主任傅恩龄在多年实地调查研究基础上,于1931年秋编写出版的《东北地理教本》

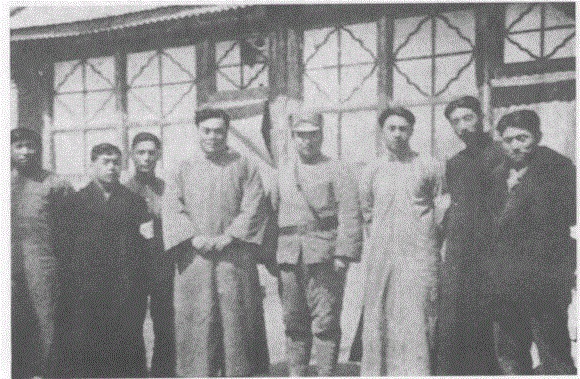

图17 1933年,南开大学救护慰问队慰问参加长城抗战的官兵

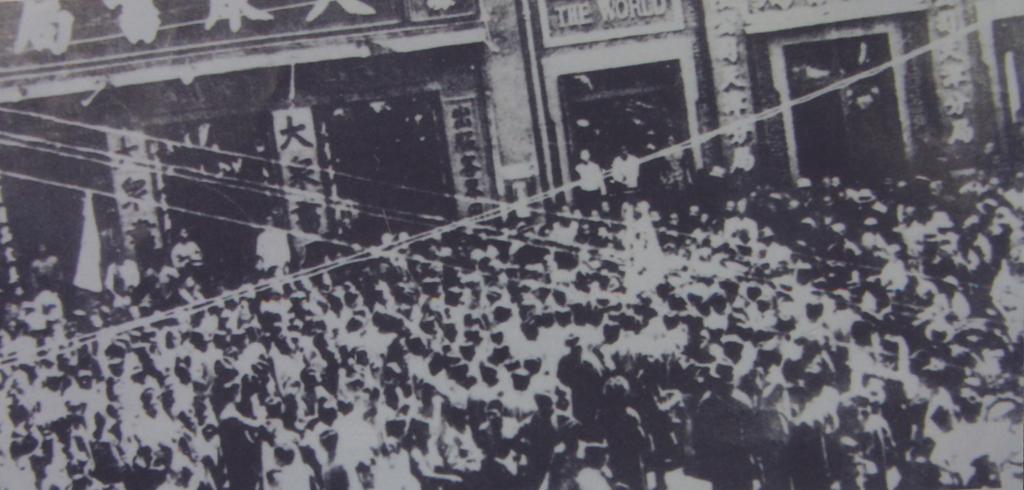

图18 1936年5月28日包括南开学子在内的天津学生针对日军增兵华北举行大规模反日示威游行

南开被毁,举国震怒,举世声讨。南开大学校长张伯苓于7月30日对《中央日报》记者发表谈话称“敌人此次轰炸南开,被毁者南开之物质,而南开之精神,将因此挫折而愈益奋励。”作为南开精神核心要义的爱国主义精神,自此更加深刻地扎根在一代代南开人心中。南开大学被毁后,学校大部分地下党员、“民先”队员分赴各地抗日。留下来的师生辗转南迁,加入与北大、清华两校合组的国立长沙临时大学,在战火和困境中,弦诵不绝,薪火相传。

联大岁月

全民抗战爆发后,为保存中国教育的精华,一批高校辗转内迁。1937年11月,南开大学奉命与北京大学、清华大学组成长沙临时大学,不久继迁昆明,更名为国立西南联合大学。三校同无妨异,相得益彰,以“刚毅坚卓”的校训精神,共体时艰,坚持教学和科学研究,培养了一大批杰出人才,取得了一批重大杰出成果,为中国革命和科学教育事业做出了巨大贡献,创造了世界教育史上的奇迹。联大岁月里,南开大学经历了重要的发展阶段。

1938年1月中旬,教育部批准学校迁址云南。师生分路入滇,主要有两条路线,其中一条是湘黔滇旅行团路线,成员共计300余人,同行教师11人组成辅导团,其中有南开大学教师黄钰生和侯洛荀。黄钰生担任湘黔滇旅行团指导委员会主席。这次行军历时68天,辗转湘、黔、滇三省,行程3000余里,完成了中国教育史上的一次壮举,彰显了中华民族的无畏精神和强大凝聚力。

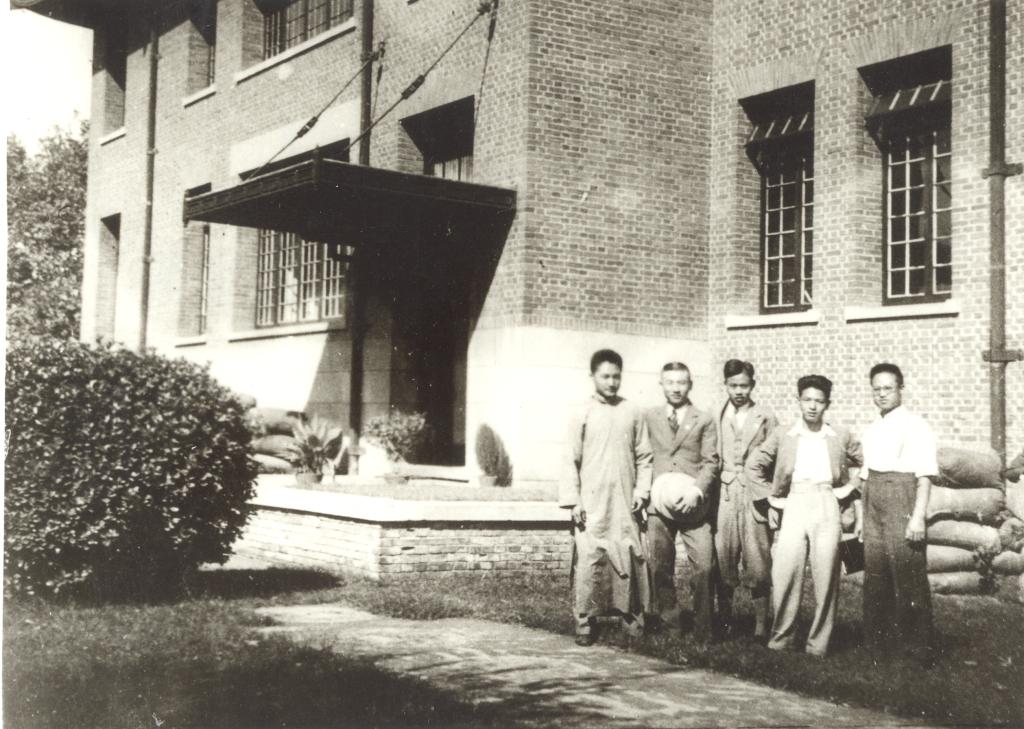

图19 1937年10月,南开大学部分教授会同仁在长沙临时大学

图20 1937年,南开大学学生在长沙临时大学

图21 1938年黄钰生(右一)与南开大学全体旅行团团员在贵州盘县合影

图22 长沙临时大学迁往昆明示意图

1938年4月2日,长沙临时大学更名为西南联合大学。南开大学校长张伯苓与北京大学校长蒋梦麟、清华大学校长梅贻琦共同担任西南联大校务委员会主席。其中梅贻琦是南开中学最早的毕业生,蒋梦麟曾是南开大学校董会董事,多年参与学校的校政。三校领导人顾全大局,互尊互信,倡导“兼收并蓄,学术自由”的良好风气,西南联大成为当时国内最负盛誉的学府,创造了辉煌的国难文化。

图23 西南联大常委南开大学校长张伯苓

图24 西南联大常委北京大学校长蒋梦麟

图25 西南联大常委清华大学校长梅贻琦

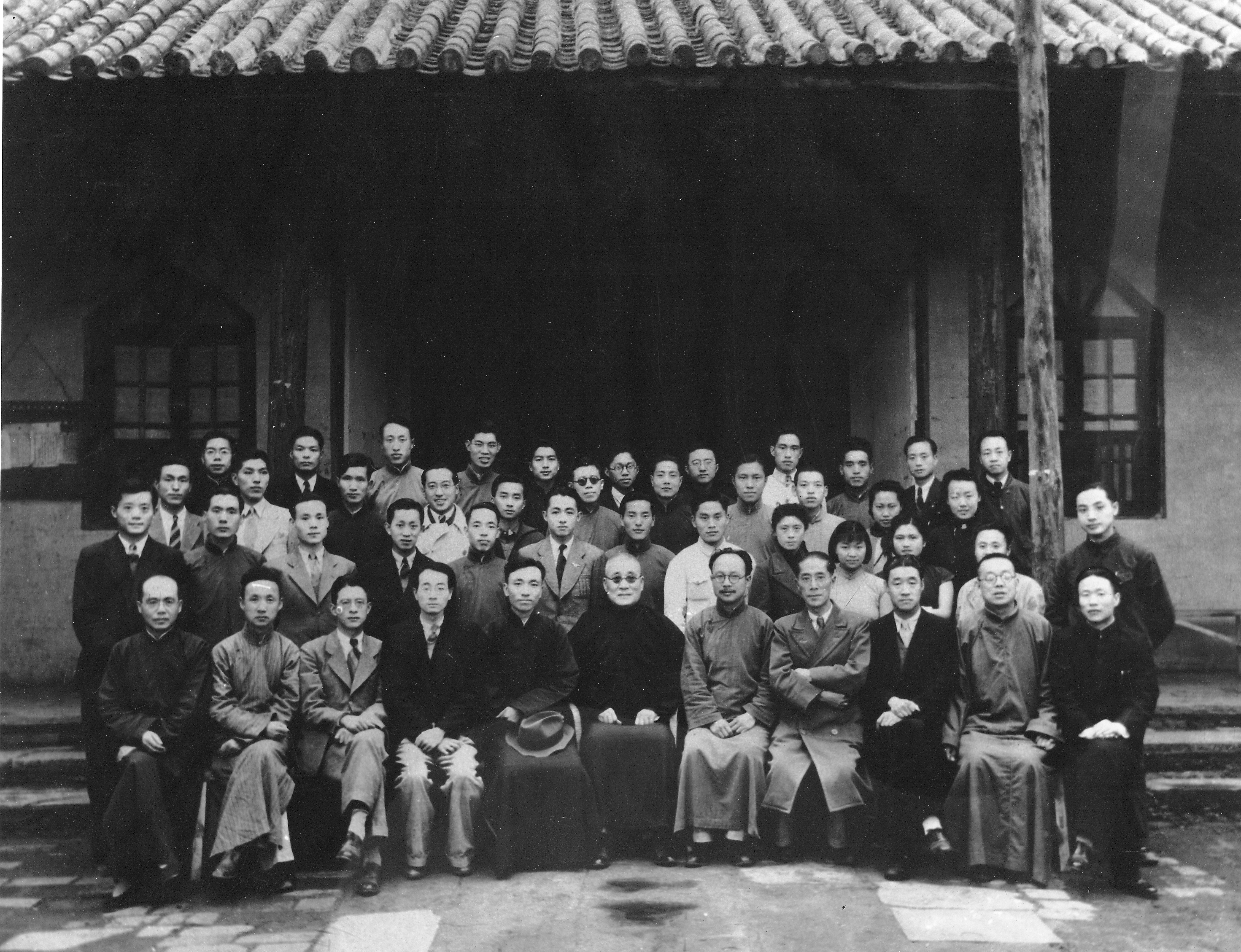

图26 1939年张伯苓校长(前排右六)赴昆明西南联大时与在校南开大学师生职员合影

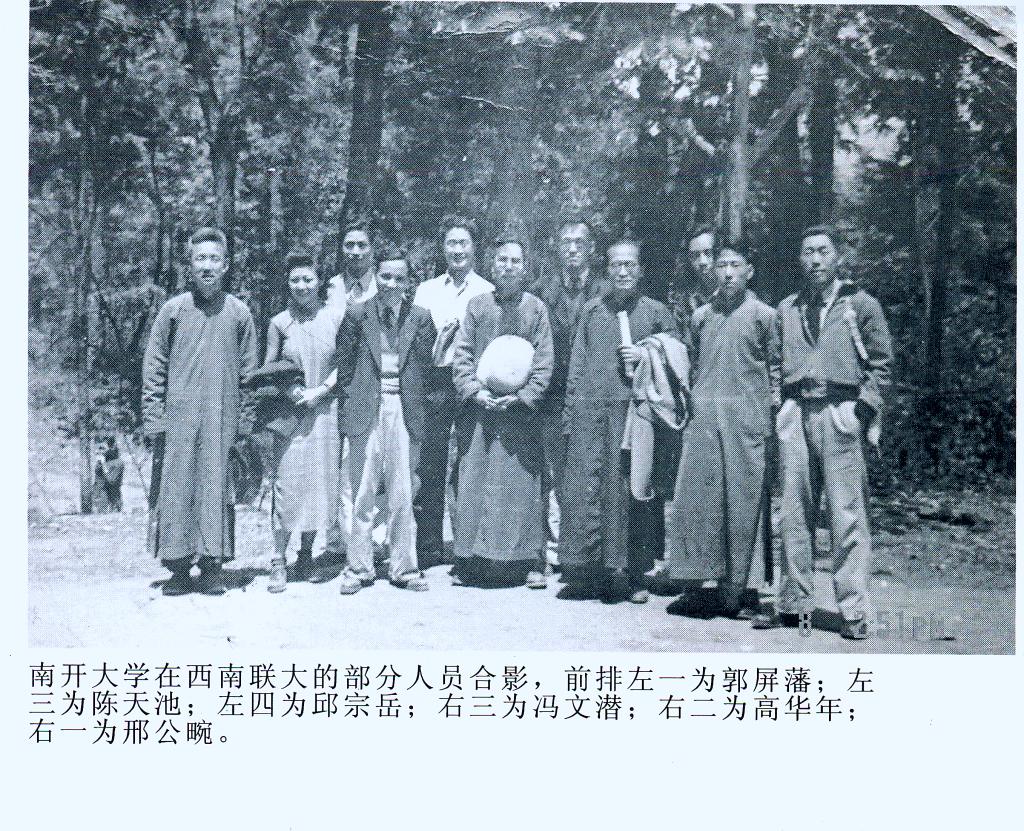

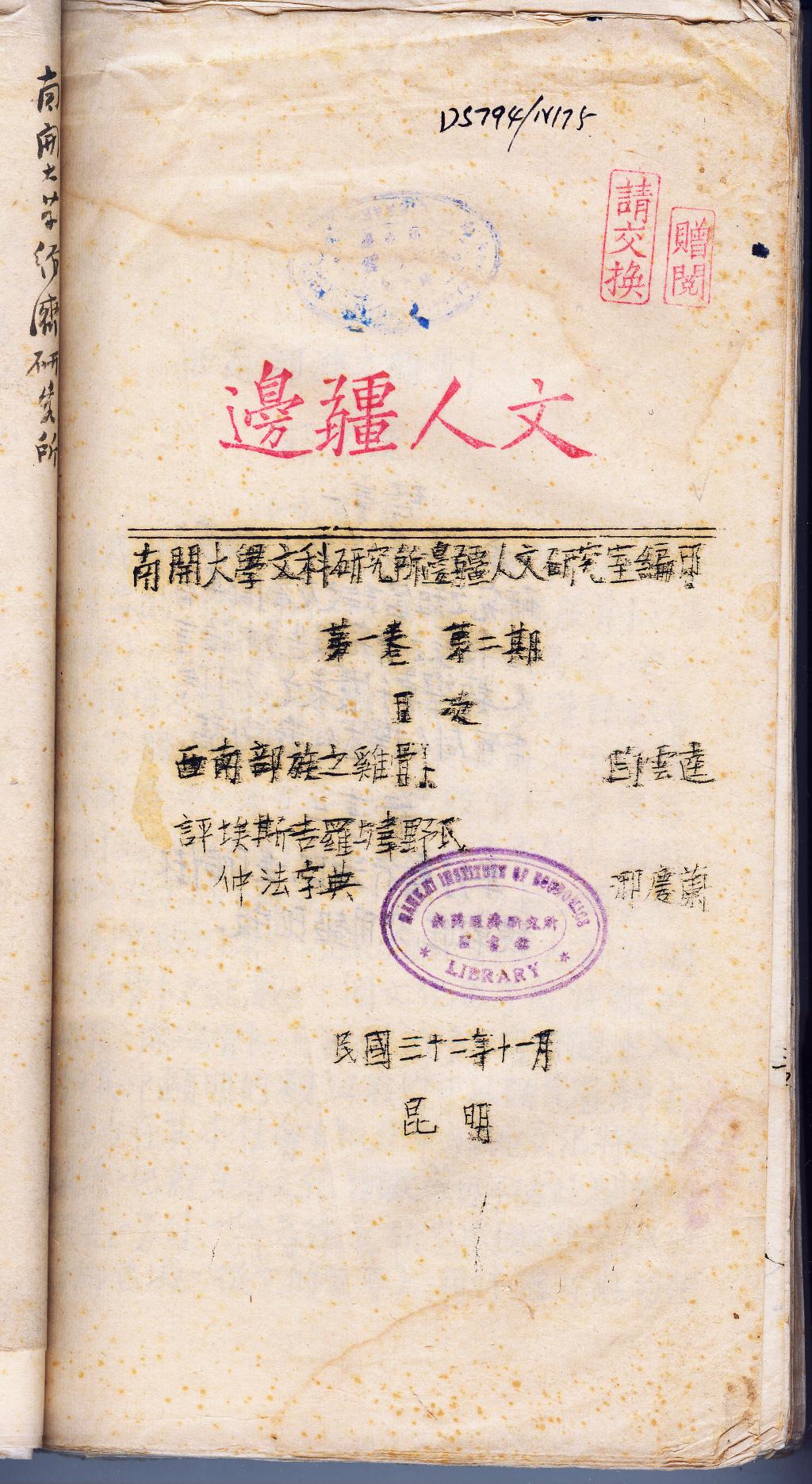

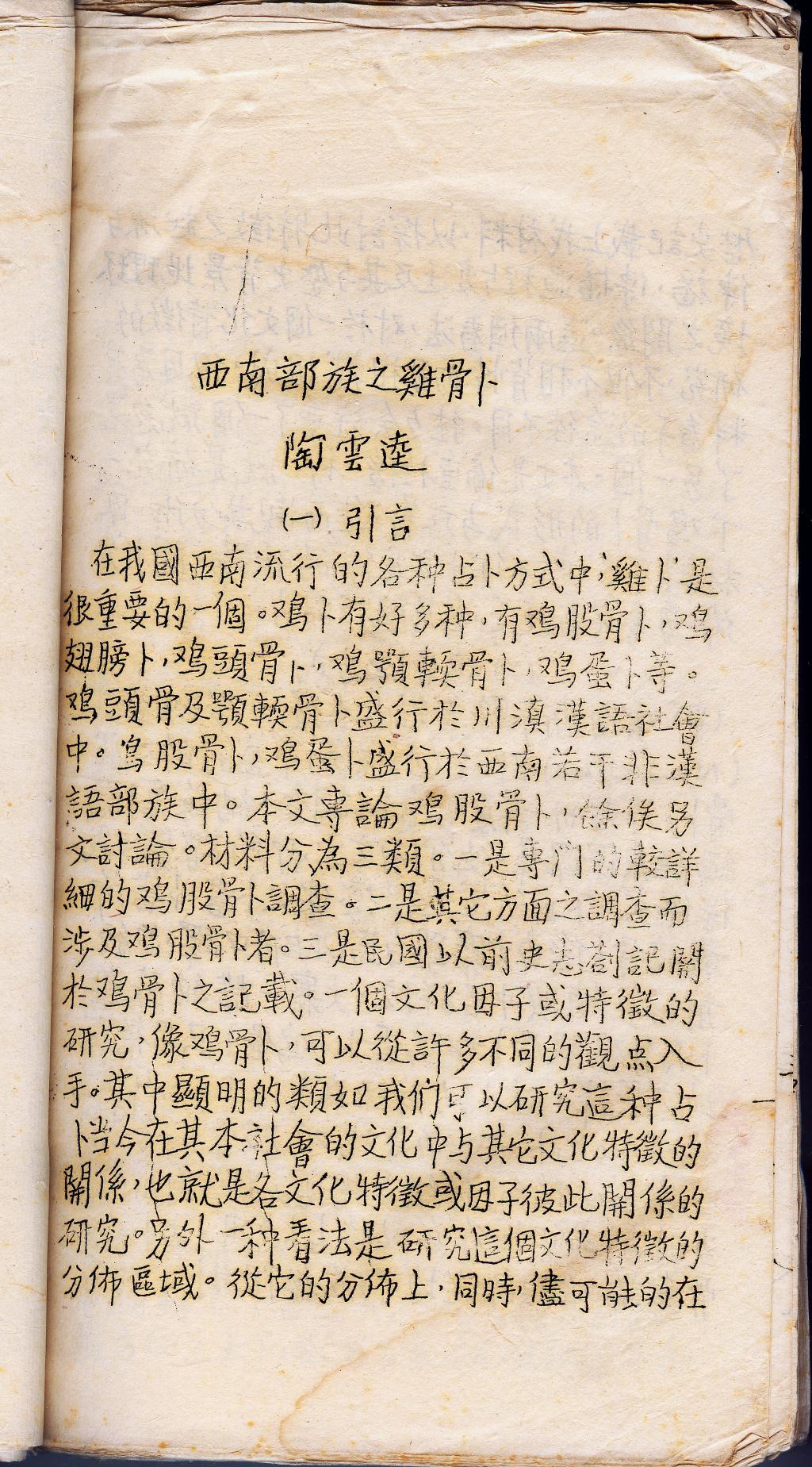

联大期间,南开师生发扬爱国奉献的优良传统,将爱国心报国情渗透到学术研究中,将学术研究与民族命运结合,为抗战提供科研支撑。例如,1942年,南开大学创办了边疆人文研究室,以边疆人文为工作范围,以实地调查为进程,以协助推进边疆教育为目的,对云南少数民族地区的社会经济、人文地理、语言民俗等开展调查研究,秉承“知中国、服务中国”的治学理念,既是南开历史上的创举,也是西南联大独具特色的学术成就。

图27 南开大学在西南联大的部分人员合影(前排右三为冯文潜,右一位邢公畹,右二为高华年)

图28 1943年南开大学在昆明油印出版的《边疆人文》学术刊物

图29 研究室负责人冯文潜手写的《西南边疆社会》讲义

图30 邢公畹著《红河之月》反映红河上游少数民族生活

南开大学经济研究所成立于1927年,研究方向以考察中国经济实况,解决中国经济问题为主。联大期间,南开经济研究所在重庆沙坪坝南开中学内恢复,并在昆明设办事处。经济研究所自迁重庆后共招7届研究生,35名学生,后来有陶大镛、陈志让、腾维藻等知名学者。研究所注重对战时通货膨胀、中国农业经济的研究、战后中国经济建设及各种指数编制等。

图31 1937年经济研究所第一届研究生毕业照(前排右五为何廉,右四为方显廷,右一为陈序经)

图32 经济研究所在抗战时期的部分研究成果

图33 1940年入学的屠修德,研究方向货币银行学,论文题目《沙坪坝学生生活费的研究》

图34 1941年入学的沈庆生,研究方向国际经济,论文题目《战后国际货币本位问题之研究》

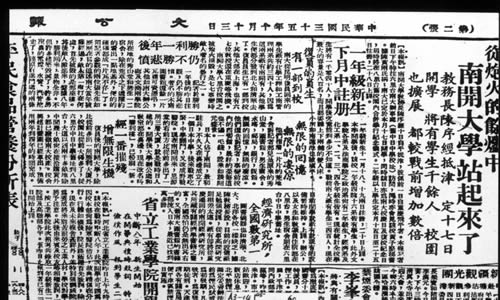

1945年8月15日,日军宣布无条件投降,中华民族取得了抗日战争的全面胜利。1946年,教育部电令北大、清华、南开三校恢复原校,5月4日西南联大正式结束。10月17日南开大学在天津八里台原址举行复校开学典礼,办学规模比抗战前有了很大发展。到1948年,师生人数都有较大发展。学生总数到1200多人,是抗战前的3倍,教师计有177人,是抗战前的2倍。

图35 1946年10月17日国立南开大学校庆日复校开学纪念

图36《大公报》:南开大学站起来了

爱国从军

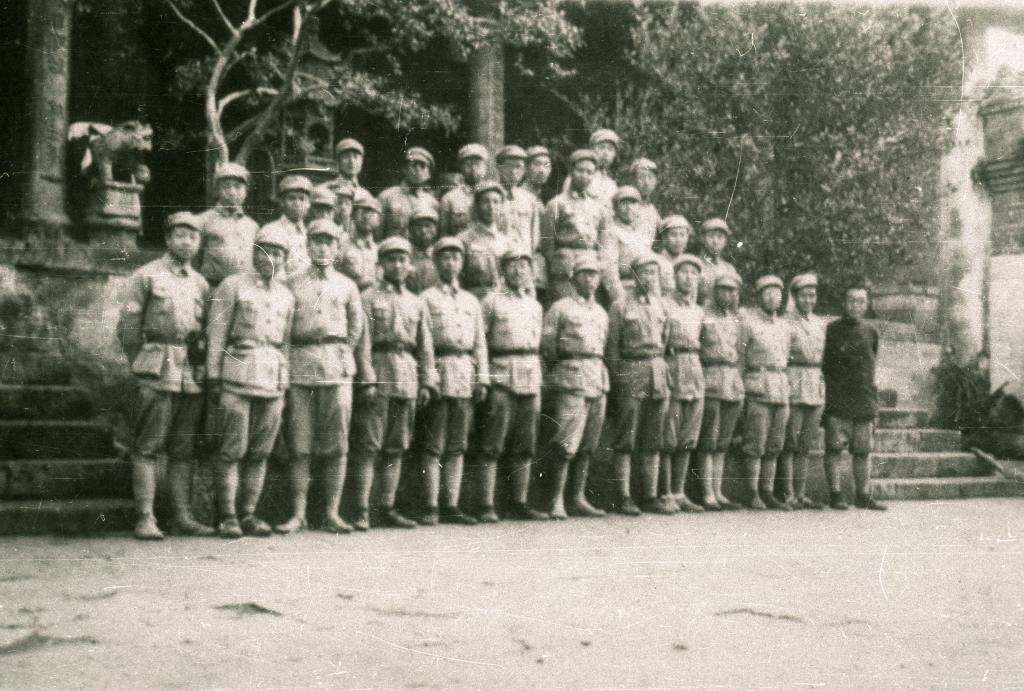

西南联大期间,出现过三次较大规模的从军热潮。第一次从军热潮在长沙临时大学时期,参加抗战工作而离校的学生有295人,其中大多数学生参加了战地服务团,一部分学生直接参加了国民革命军,或到敌后参加抗战。1941至1944年,联大学生掀起第二次从军热潮,联大被征调为译员的学生约400人,1941至1942年,协助中国空军美国志愿航空大队开展战地服务,1943至1944年支援印缅战区盟军反攻。第三次从军热潮起于1944年10月14日,国民政府发起十万青年从军运动,西南联大有200多位同学参加青年远征军,奔赴印缅前线作战。(注:第三次从军热潮提法要谨慎,再查,当初国共对此次“十万青年从军运动”有不同看法。)

南开在联大三校中虽办学规模最小,但也有很多学生离校从军。包括1935年考入南开大学化工系,后来成为中科院院士的申泮文;1936年考入南开大学机电工程系、后来成为著名历史学家的黄仁宇;1940年联大毕业后留校任教、后来成为著名诗人和翻译家的查良铮(笔名穆旦);以及1935年考入南开大学经济系,21岁壮烈殉国的何懋勋烈士等。

申泮文,中科院院士,南开大学化学学院教授,1935年考入南开大学化工系。1937年,日军炸毁南开后,毅然投笔从戎,南下参加南京国民政府的中央军校教导总队,曾在淞沪一线参加战斗。后辗转随长沙“临时大学湘黔滇旅行团”步行迁徙到昆明,在老师杨石先和黄钰生的帮助下复学于西南联大,1940年毕业于西南联大化学系。长期以来,申泮文在广大师生中积极倡导继承和发扬南开爱国主义教育的优良传统。“七七事变”纪念日,在校园内展示他收藏和制作的南开校园毁于日军轰炸及日军侵华罪行的图片展板,以此激发学生的爱国爱校情操。

图37 申泮文

图38 申泮文院士举办纪念9.18事变60周年展览用的展板

黄仁宇,著名历史学家,1936年考入南开大学理学院机电工程系,著有《万历十五年》《中国大历史》。抗战爆发后,黄仁宇辍学加入中国军队。1940年自成都中央军校毕业后,任陆军第十四师排长及代理连长,1943年加入驻印军,任新一军上尉参谋。1944年5月曾在缅甸密支那负伤,受颁陆海空军一等奖章。

图39 1937年的黄仁宇

图40 抗战时着军装的黄仁宇(后排右一)与亲友合照

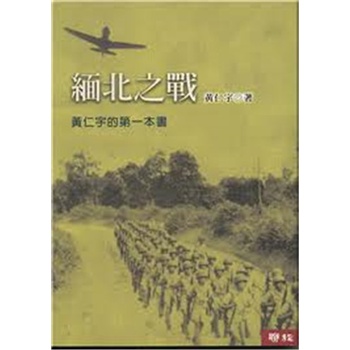

图41《缅北之战》是黄仁宇在抗战时期的战地报告,是记录中国抗日远征军在缅北进行会战的实录,是研究缅北战争的第一手资料。黄仁宇时任驻印军新一军军长郑洞国的上尉参谋,以“业余新闻记者”的身份撰写战地通讯,发表在《大公报》上,1945年由上海大东书局结集出版,成为作者的第一本“著作”。

查良铮,笔名穆旦,诗人、翻译家,1940年在西南联大毕业后留校任教。1942年2月,24岁的查良铮响应国民政府“青年知识分子入伍”的号召,以助教的身份报名参加中国入缅远征军,在中国军队中,以中校翻译官的身份随军进入缅甸抗日战场,亲历滇缅大撤退,经历了震惊中外的野人山战役,于遮天蔽日的热带雨林穿山越岭,扶病前行,踏着堆堆白骨侥幸冲出野人山。

图42 穆旦

森林之魅——祭胡康河上的白骨(节选)

在阴暗的树下,在急流的水边,

逝去的六月和七月,在无人的山间,

你们的身体还挣扎着想要回返,

而无名的野花已在头上开满。

那刻骨的饥饿,那山洪的冲击,

那毒虫的啮咬和痛楚的夜晚,

你们受不了要向人讲述,

如今却是欣欣的树木把一切遗忘。

过去的是你们对死的抗争,

你们死去为了要活的人们的生存,

那白热的纷争还没有停止,

你们却在森林的周期内,不再听闻。

静静的,在那被遗忘的山坡上,

还下着密雨,还吹着细风,

没有人知道历史曾在此走过,

留下了英灵化入树干而滋生。

查良铮根据入缅作战的经历,创作了中国现代主义诗歌史上的著名诗篇——《森林之魅——祭胡康河上的白骨》。

何懋勋烈士,1935年考入南开大学经济系。在校期间他积极参加“一二·九”爱国学生运动,并加入“中华民族解放先锋队”。1937年11月,响应中国共产党的号召,投笔从戎,北上抗日。1938年3月经武汉八路军办事处介绍,赴鲁西北抗日根据地参加抗日救亡工作,任青年抗日挺进大队参谋长。 1938年8月,鲁西北抗日武装为配合保卫大武汉,组织了济南战役,挺进队全体同志坚决要求参战。8月28日何懋勋奉命率青年抗日挺进大队进驻齐河坡赵庄,遭到日伪军四五百人的突然袭击,在血战中,因寡不敌众,何懋勋英勇牺牲,时年21岁。

图43 何懋勋

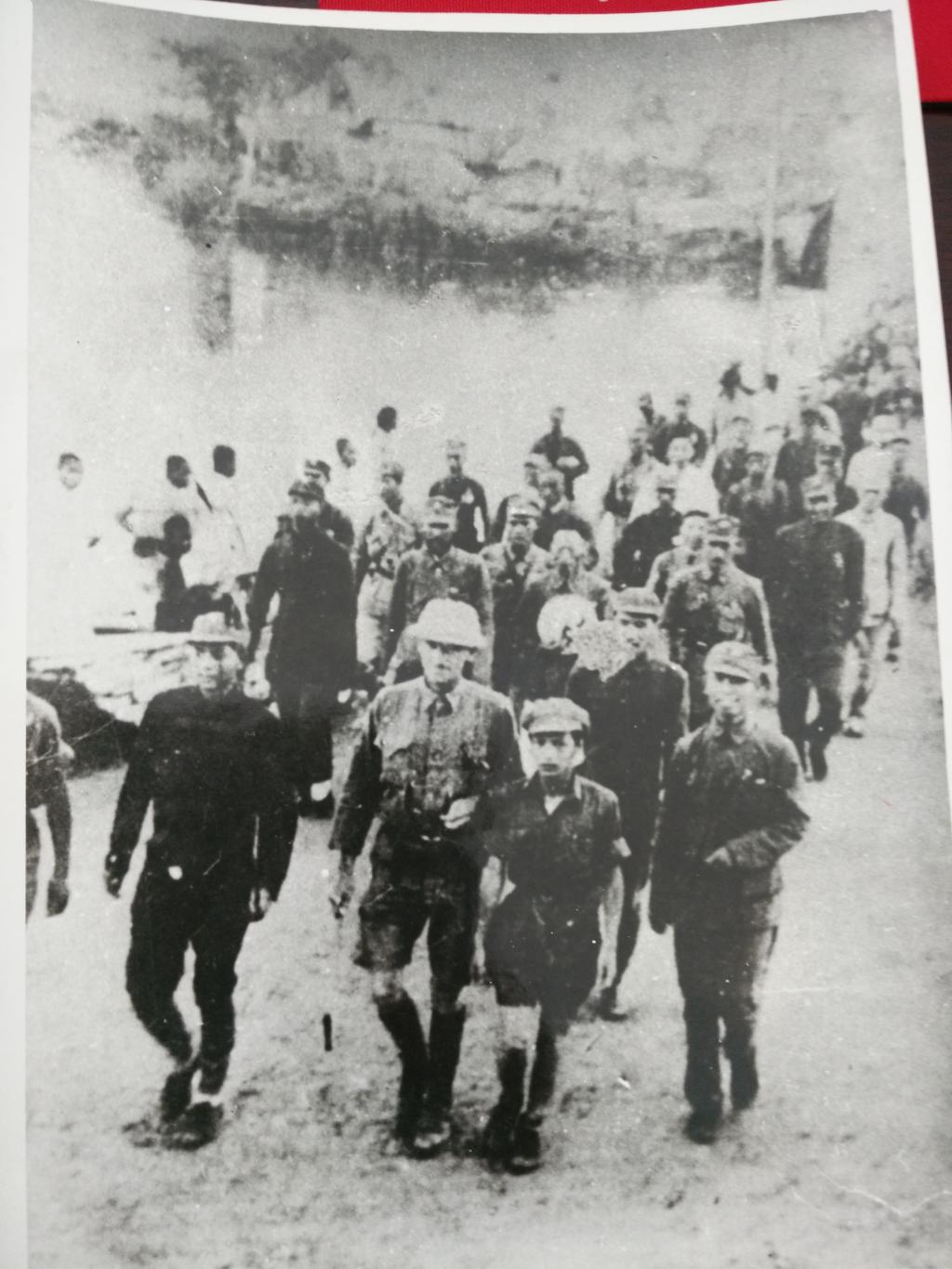

图44 1938年7月25日,鲁西北特委欢迎美国卡尔逊将军访问聊城,前排右二为抗日挺进大队参谋长何懋勋

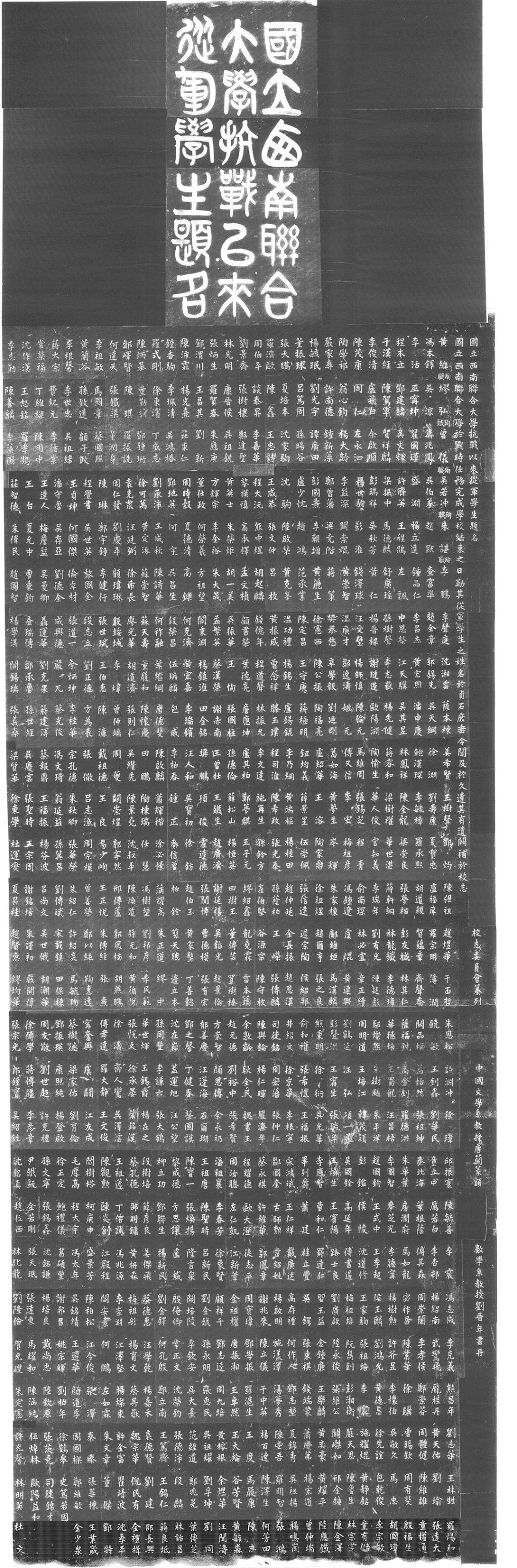

图45 1995年12月1日,昆明师范学院在西南联大旧址立烈士纪念碑,纪念碑基座上携刻着为人民解放、国家富强而献身的27位英烈名录,列在第一位的即是何懋勋。

回眸当年,具有光荣爱国传统的南开大学被日寇野蛮炸毁,但不屈的南开人在抗战的烽火中愈益奋勉,南迁后与北京大学、清华大学合组西南联合大学,刚毅坚卓,合作无间,为国家和民族培养复兴之才,创造了教育史上的奇迹。面向未来,南开人应以史为鉴,将继承发扬南开精神,把自己的奋斗目标同民族复兴的宏伟目标结合起来,把小我融入大我,励志做出足以告慰先辈、不负后人的贡献!